Farbenlehre

Das Grundprinzip der Farbenlehre sind das Farben Sehen und die Farbmischungen. Farben geben einem Bild eine besondere Note. Mit ihnen lassen sich Stimmungen und Eindrücke erreichen, die ohne Farben nicht möglich wären. Wildes Mischen von Farben hat aber selten den gewünschten Erfolg. Daher haben sich schon namhafte Leute wie Goethe oder Runge mit Farben beschäftigt und versucht sie zu Ordnen. Farbliches Gestalten folgt gewissen Regeln. Hier siehst Du welchen und wie sie sich einsetzen lassen.

Wirkung von Farben

Jede Farbe zeichnet sich durch ihren Charakter, ihre Eigenhelligkeit und Beziehung zu anderen Farben aus. Ungebrochenes Rot kann aggressiv, aktiv sein; Rosa (mit Weiß gebrochenes/ gemischtes Rot) wirkt eher lieblich, zart und scheu; mit schwarz gebrochen/ gemischt, wirkt es z.B. würdevoll, ernsthaft usw.

- Nach Goethe lassen sich Farben in „aktiv“ und „passiv“ unterteilen:

Aktive Farben – Rot, Gelb, Orange

Passive Farben – Blau, Grün, Violett - Sättigung, Farbhelligkeit und Kontraste

Fehlt einer Farbe der Farbton, ist die Sättigung null, dann liegt eine unbunte Farbe vor (weiß, grau, schwarz). Eine reine Farbe, ohne Mischungen mit anderen Farben, hat die größte Sättigung. Jede Farbe besitzt eine Eigenhelligkeit. - Farbassoziationen/ Farbbedeutung

Man sagt eigentlich jeder Farbe eine bestimmte Bedeutung und Wirkung nach. Man kann diese Assoziationen bewusst einsetzen um seinem Bild eine entsprechende Aussagekraft zu verleihen.Manche dieser Bedeutungen sind regelrecht symbolisch; z.B. wird Rot gleichbedeutend mit Liebe, Gelb mit Neid, Grün für Hoffnung/ Natur, Weiß für Unschuld/ Reinheit und Schwarz für Tod/ Trauer verwendet (wobei die Symbolik von Schwarz und Weiß in manchen asiatischen Kulturen genau das Gegenteil bedeuten als im westlichen Raum; dort ist Schwarz z.B. gleichbedeutend mit Glück und Weiß mit Trauer).

Andere Assoziationen sind nicht allgemein gültig, sondern lediglich durch Empfindungen, Kultur und Befragung großer Personengruppen zustande gekommen.

Farben und ihre Bedeutung

Neben einer symbolischen Bedeutung haben Farben auch eine ganz bestimmte Wirkung auf uns Menschen. Sie können Gemütszustände beeinflussen und unsere Emotionen anregen oder beruhigend wirken.

| Farbe | Bedeutung/ Symbolik | Wirkung |

|---|---|---|

| ROT | Vitalität, Aktivität, Dynamik, Wille, Gefahr, Kampf, Blut, Liebe, Leidenschaft, Wärme |

|

| ORANGE | Freude, Lebhaftigkeit, Spaß, Wärme, Ausgelassenheit, Tatkraft, Ausdauer |

|

| GELB | Reife, Wärme, Kraft, Erfolg, Glück |

|

| GRÜN | Hoffnung, Entspannung, Ruhe, Natürlichkeit, Heiterkeit |

|

| BLAU | Ruhe, Unendlichkeit, Freundlichkeit, Frische |

|

| VIOLETT | Unbewusstsein, Mystik, geistige Kraft, Inspiration, Magie |

|

| ROSA | Romantik, Liebe, Zartheit |

|

| BRAUN | Bequemlichkeit, Anpassung, Schwere, Natur / Erde | |

| WEISS | Reinheit, Sauberkeit, Ordnung, Unschuld, Vollkommenheit, Beruhigung | |

| SCHWARZ | Trauer, Einengung, Abgeschlossenheit, Dunkelheit, hoffnungslos, schwer | |

| GRAU | Neutralität, Trostlosigkeit, Nüchternheit, Elend, Sachlichkeit, Schlichtheit | |

| GOLD | Reichtum, Macht, Eleganz | |

| SILBER | Reinheit, Reichtum, Kälte, Schlichtheit, modern, elegant | |

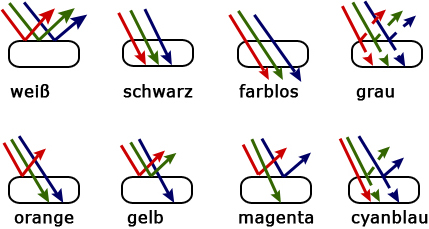

Farben sehen

Farbenlehre heißt auch zu wissen, warum es Farben gibt und was Farben eigentlich sind. Wichtig zum farblichen Sehen ist Licht. Wenn Licht auf einen Gegenstand fällt, wird es entweder reflektiert (vollständig oder nur teilweise = Farben) verschluckt (schwarz) oder es scheint hindurch (durchsichtig, farblos). Je nachdem welche Lichtwellen reflektiert werden und auf das Auge treffen, dementsprechend ist die Farbe.

Lichtspektrum

In unserem „weißen“ Licht sind alle unsere Farben enthalten. Bricht man das Licht auf, beispielsweise durch ein Prisma oder – wie in der Natur – durch kleine Wassertropfen (so entsteht ein Regenbogen), werden die Spektralfarben sichtbar.

Dabei liegen diese immer in der selben Reihenfolge: Lila, Blau, Cyan, Grün, Gelb, Orange, Rot

Die Farben links sind sogenannte langwellige Farben (lila), die Farben rechts sind kurzwellige Farben (rot). Das Licht ist somit Teil der natürlichen „Strahlung“.

Farbwahrnehmung des menschlichen Auges

Wichtig zu wissen wäre dabei, dass in unserem Auge nur Sinneszellen für Rot, Grün und Blau vorhanden sind. Das Gehirn errechnet sich aus diesen 3 Farben und der aufgenommenen Kombination, die Farbe, die wir im Endeffekt wahrnehmen. Da in der Natur überwiegend Grüntöne vorkommen, ist unser Auge für diese Nuancen besonders empfänglich.

Wenn alle (rote, grüne und blaue) Lichtwellen reflektiert werden, sieht das Auge weiß, werden diese absorbiert, sieht man schwarz, hindurch gelassen, farblos. Werden rot und grün reflektiert und blau absorbiert, sieht man gelb; und so weiter…

Farbordnungssysteme

Farbordnungssysteme sind ein Einstieg in die Farbenlehre. Schon die großen Gelehrten versuchten den Farben Struktur zu geben und sie logisch zu ordnen.

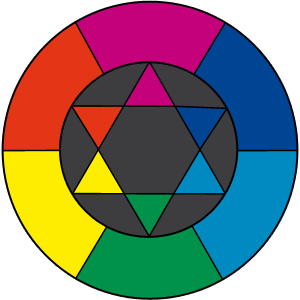

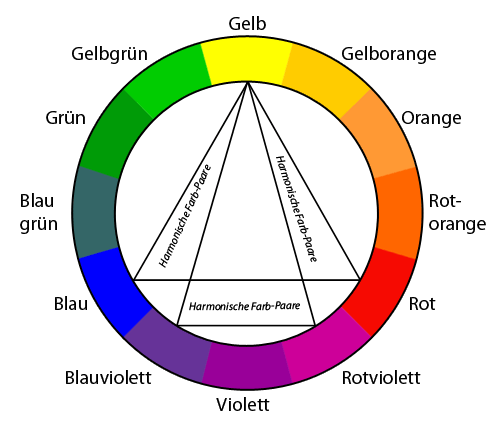

Farbkreis

Dies ist der Farbkreis nach Johann Wolfgang von Goethe. Die 3 Grundfarben sind zueinander dargestellt sowie die Mischfarben aus diesen. Die drei Grundfarben Blau, Rot und Gelb sowie deren Mischfarben Rotblau, Gelbgrün und Blaugrün

Im Farbkreis sind die Grundfarben und deren Mischfarben sind dargestellt. Die Farben, die sich gegenüberliegen, nennt man Komplementärfarben. Darüber hinaus gibt es Farb-Paare welche in Kombination besonders harmonisch wirken. Mittig im Farbkreis sind diese Paare miteinander verknüpft. Die drei Grundfarben und deren Mischfarben im Farbkreis: Rot und Gelb ergeben Orange, Rot und Blau ergeben Lila, Blau und Gelb ergeben Grün

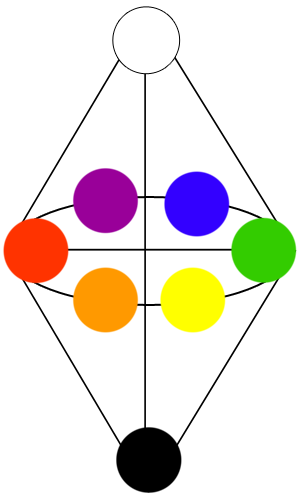

Doppelkegel

Dies ist der Doppelkegel von Wilhelm Ostwald. Die Grundfarben, deren Mischfarben sowie die Abstufungen von schwarz nach weiß sind dargestellt. Neben den Grund- und Mischfarben sind im Farbkegel auch die Abstufungen nach Schwarz und Weiß vorhanden.

Farbkugel

Dies ist die Farbkugel von Runge. Auf Ihr sind theoretisch alle Farben dargestellt. Die Farbkugel beinhaltet noch mehr Farben als der Farbkegel. Schemenhaftes Beispiel!

Farbräume

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen zwei Arten von Farben: den Pigmentfarben und den Lichtfarben. Im Folgenden werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten erläutert.

- Bildschirmfarben/ Lichtfarben (Monitore, PC-Bildschirme, Beamer etc.) bestehen aus RGB-Farben

- Printfarben/ Körperfarben (z.B. gedruckte Zeitschriften und Magazine) setzen sich aus CMYK-Farben zusammen.

Körperfarben bzw. Pigmentfarben sind auch z.B. Ölfarben, Acrylfarben, Voll- und Abtönfarben usw. – diese unterliegen allerdings weder dem RGB noch dem CMYK Farbraum.

Farbmischungen

Es gibt bei der Farbenlehre 3 verschiedene Farbmischungssysteme. Zum einen das Klassische, welches jedes Kind schon in der Grundschule lernt. Dann das physikalische, welches sich auf die Lichtfarben bezieht und dann noch das Drucktypische, welches vom heimischen Drucker bis hin zur Werbeindustrie verwendet wird.

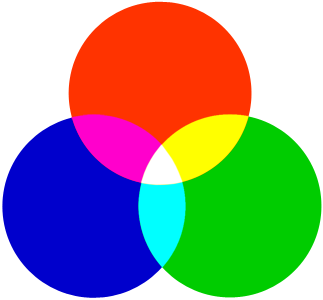

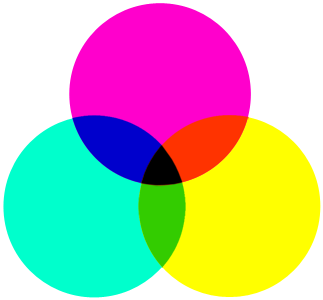

Additive Farbmischung

- Mischung von farbigem Licht

- Helligkeit nimmt bei Mischungen zu

- Die Summe aller Farben ist weiß

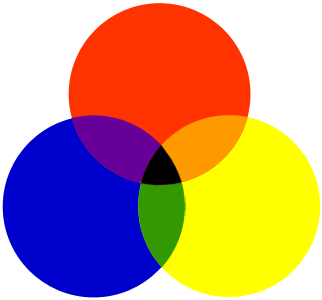

Subtraktive Farbmischung

- Mischung von Körperfarben (Pigmenten)

- Helligkeit nimmt ab

- Die Summe aller Farben ist schwarz

Subtraktive (Autotypische) Farbmischung bei Druckfarben

- Form der Subtraktiven Farbmischung

- Anwendung in der Druckindustrie (Farbdrucker/Druckmaschinen > CMYK = Cyan Magenta Yellow Black)

- Grundfarben entsprechen den Zweitfarben der Additiven Farbmischung (Cyan, Magenta und Yellow)

- Summe aller Farben ist schwarz (in der Praxis allerdings eher ein dunkles Grau-Braun, daher gibt es Schwarz immer als separate Druckfarbe um die Brillianz zu erhöhen)

- Mischfarben sind die Grundfarben der Subtraktiven Farbmischung

Farbkontraste

Ein weiterer Bereich der Farbenlehre sind die Farbkontraste. Gegensätze und Gemeinsamkeiten von Farben, Farben die sich in ihrer Wirkung gegenseitig beeinflussen… Hier stelle ich die 7 Farbenkontraste vor nebst Beispielfotos.

Simultankontrast

Das Auge *verlangt* nach der Komplementärfarbe. Diese entsteht im Gehirn und ist nicht wirklich vorhanden (sukzessiv). Wirklichkeit der Farbe ist nicht identisch mit ihrer Wirkung > Simultanwirkung kann verstärkt oder verhindert werden indem man Grautöne als Rand oder in die Mitte setzt.

Hell-dunkel-Kontrast

Die Helligkeit (Tonwert) lässt die Farben zueinander wirken. Gelb ist am hellsten, Violett am dunkelsten. Der stärkste hell-dunkel-Kontrast ist rot und türkis. Schwarz nimmt der Farbe die Helligkeit, weiß verstärkt sie… geringere Kontraste können so verstärkt werden.

Anwendungsbeispiel

Das hellbraune Häschen setzt sich deutlich von dem dunkelgrünen Hintergrund ab.

Komplementärkontrast

Die Komplementärfarben liegen sich im Farbkreis gegenüber. Sie fordern und steigern sich gegenseitig. Zu jeder Farbe gibt es jeweils nur eine Komplementärfarbe. Sie entstehen als Nachbild im Auge (sukzessiv = wenn man sich eine grüne Fläche längere Zeit ansieht und dann auf eine weiße blickt, entsteht rot… man sieht sie, obwohl die Fläche weiß ist.

Das Gehirn *verlangt* also nach der Komplementärfarbe und bildet sie > Simultankontrast!). Das Komplementärpaar bildet die Grundlage der harmonischen Farbgestaltung.

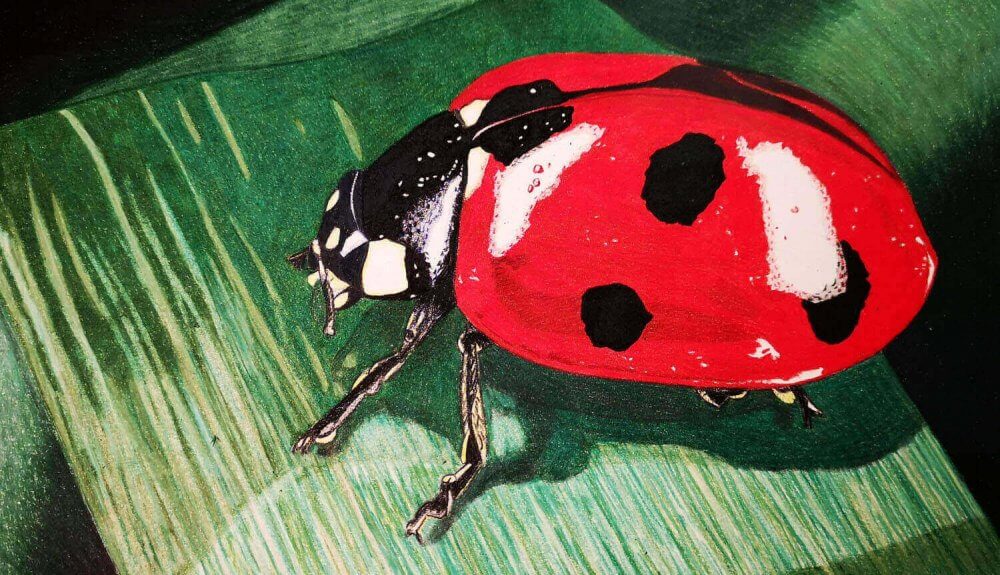

Das typischste Komplementärpaar ist Rot und Grün. Traditionell sieht man dies sehr oft an Weihnachten: der grüne Baum an dem rote Kugeln hängen. Seit meiner Ausbildung zur Schauwerbegestalterin ist für mich der Komplementärkontrast sinnbildlich mit Weihnachten verknüpft.

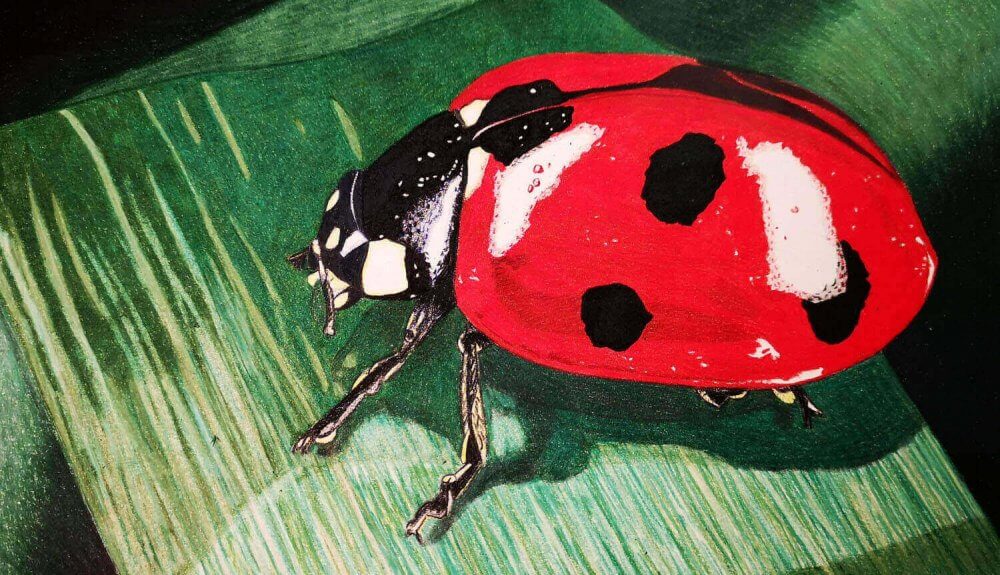

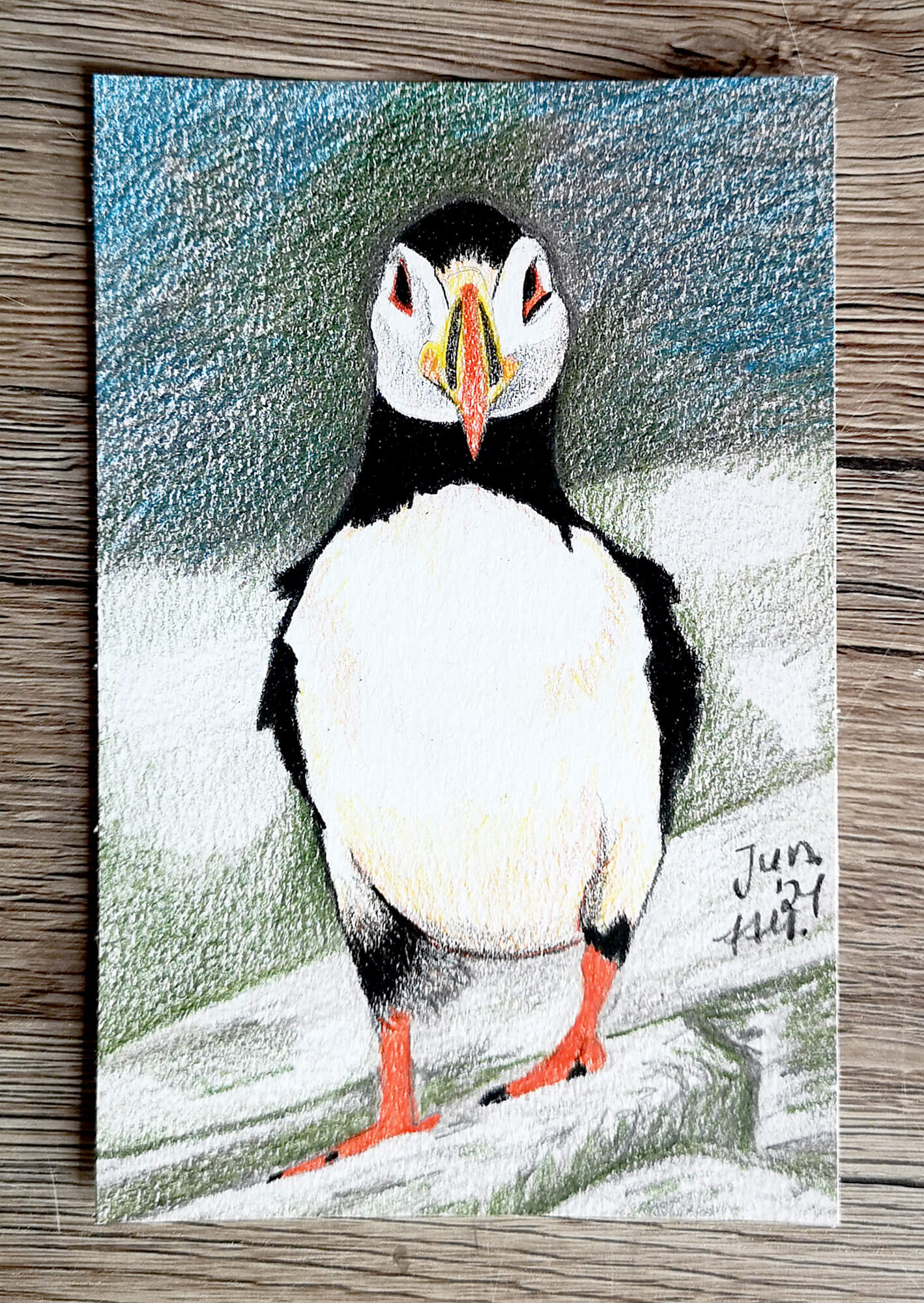

Anwendungsbeispiel

Aber auch mein Marienkäferbild hat einen typischen Komplementärkonstrast, nämlich die beiden erwähnten Farben Grün und Rot.

Kalt-warm-Kontrast

Entfernte Gegenstände wirken kälter. Kalte Farben sind eine gute Möglichkeit etwas perspektivisch und plastisch darzustellen. Farben lösen Temperaturempfindungen aus. Der Kontrast ist auch wichtig für die farbliche Gestaltung von Innenräumen…

Eine Farbe kann, in Beziehung zu anderen Farben, sowohl kalt als auch warm wirken. Kalt werden im Allgemeinen blau und violett empfunden. Als warm werden rot und orange empfunden. Gelb und grün können sowohl als warm als auch als kalt empfunden werden.

Anwendungsbeispiel

Die rote Kleidung und die goldblonden Haare des Mädchens sind eher warme Farben. Im Kontrast dazu steht der kalt-blaue Hintergrund und die weißen Schlittschuhe mit silbernen Kufen sowie die Schneeflocken, welche die eisige Stimmung weiter unterstreichen.

Qualitätskontrast

(Auch Ton-in-Ton Kontrast, bei gleicher Farbe mit mehreren Abstufungen genannt)

Hier sind Reinheitsgrad und Sättigungsgrad der Farben entscheidend. Die Gegensätze sind gesättigte/ leuchtende Farben und dumpfe/ trübe Farben. Beim Aufhellen (mit weiß) oder Verdunkeln (mit schwarz, grau oder der Komplementärfarbe) verlieren die Farben an Leuchtkraft > man *bricht* die Farben also.

Anwendungsbeispiel

Die grell roten Füße sowie der Schnabel stechen stark aus dem schwarz-weißen Gefieder sowie dem grau-grün-blauem Hintergrund hervor.

Quantitätskontrast

Dieser Kontrast bezieht sich auf die Größe der farbigen Fläche und auf das Verhältnis dieser Flächen zueinander. Die Gegensätze sind viel und wenig, groß und klein. Die Leuchtkraft und Fleckengröße bestimmen die Farbwirkung. Um die Leuchtkraft besser einschätzen zu können, vergleicht man die Farben auf neutralem Grund (grau). Die Wirkungsintensität ist verschieden. Goethe hat folgende Lichtwerte ermittelt:

Die Zahlen geben an in welchem Verhältnis die Größen der Flächen, der jeweiligen Farben, sein sollten.

Gelb/ violett = 1:4

Orange/ blau= 1:3

Rot/ grün= 1:2

Anwendungsbeispiel

Der schwarze Tucan kann sich aufgrund des starken Kontrastes vor dem grünen Hintergrund gut behaupten. Das Gelb im Schnabel und am Kopf wiederum bildet einen starken Kontrast zum schwarzen Gefieder.

Farbe-an-sich-Kontrast

(Auch Bunt-Unbunt Kontrast genannt)

Dies ist der einfachste Kontrast. Es werden dabei mindestens drei verschiedene ungetrübte, reine Farben verwendet. Die Wirkung ist immer bunt. Schwarz/ Weiß können als Trennlinien zwischen den Farben die Wirkung beeinflussen. Weiß schwächt, Schwarz stärkt die Farben in ihrer Intensität.

Anwendungsbeispiel

Im Beispiel des Marienkäfers sind die drei (vier) ungetrübten Farben: das Rot des Marienkäfers, seine schwarzen Punkte (sowie die weißen Lichtreflexionen) und das Grün des Hintergrundes.

Ein Freund von mir ist Maler und erzählt hin und wieder von seiner Ausbildung und kennt sich im Thema Farbenlehre sehr gut aus. Er hatte erzählt, dass unterschiedliche Farben, unterschiedliche Bedeutungen und Wirkungen haben. Aber, dass sie in aktive und passive Farben eingeteilt werden wusste ich nicht.